2016年的时候,电影《哈利·波特》系列中扮演赫敏的英国女演员艾玛·沃森发起了一项读书分享活动:她在社交媒体上发文说,在伦敦地铁里藏了100本红色封面的书,号召大家把这些书找出来。“地铁藏书”活动很快便成了网络上的热门话题,中国还依样发起了“地铁丢书大作战”的活动。

赫敏发起的伦敦地铁藏书活动

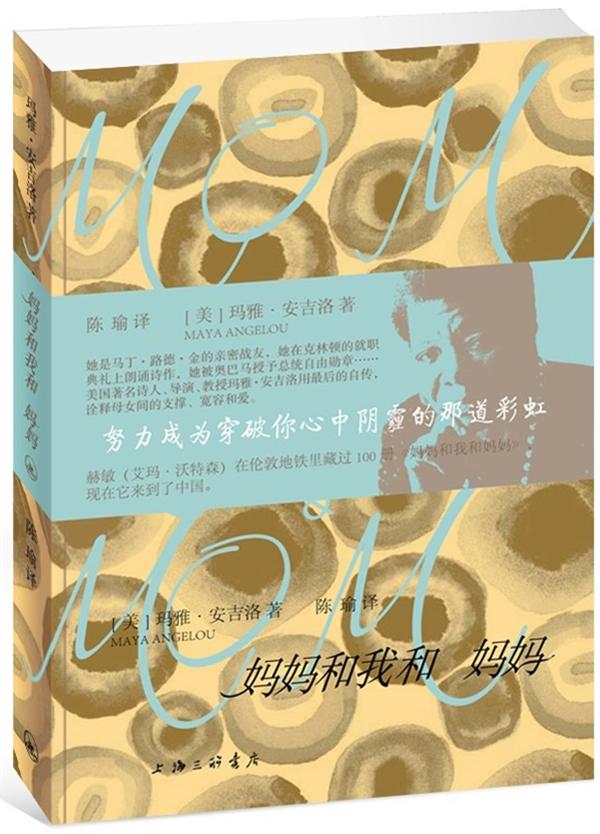

而这本红色封面的书,也受到了众人的关注,它就是美国传奇黑人女性、诗人玛雅·安吉洛的《妈妈和我和妈妈》(Mom & Me & Mom)。最近,这本书的中文版由上海三联书店引进出版。

说到这本书的作者,玛雅·安吉洛,其知名程度一点也不比“赫敏”差。她是马丁·路德·金的亲密战友,曾在克林顿的就职典礼上朗诵诗作,也曾被奥巴马授予总统自由勋章……在迈克尔·杰克逊的告别仪式上,女星奎恩·拉蒂法还朗诵了她的诗作We Had Him。她的人生经历充满传奇,贫民窟长大,做过厨师、电车售票员、女招待、舞蹈演员,也是成功的歌手、演员、导演、剧作家,是好莱坞第一位非裔女编剧。此外,她还是一位非常活跃的人权作家,出版有十几部诗集,作品有着鲜明的民族主义立场,为黑人争取自由和平等。

玛雅·安吉洛,2014年5月28日去世,享年86岁。

《妈妈和我和妈妈》这本书是她在2013年、85岁时出版的一本自传。在这本书中,她主要讲述了自己和妈妈之间的故事。澎湃新闻获得授权,摘录其中的一章。

玛雅·安吉洛

玛雅·安吉洛被奥巴马授予总统自由勋章

他的名字叫马克,高个子,是个黑人,身材健美。如果他是匹马,他能征服整个加拿大皇家骑警队。他想成为一名拳击手,受到乔·路易斯

Joe Louis(1914-1981),美国职业拳击手,战绩辉煌,被誉为“褐色轰炸机”。

的激励。他离开出生地得克萨斯,在底特律找到工作。在那里他想要挣到足够的钱,找一个教练,可以帮助他成为一名职业拳击手。汽车工厂的一部机器切掉了他右手的三根手指,当断指离开身体时,他的梦想破灭了。我遇见他,他告诉我这个故事,解释说为什么人们叫他“二指马克”。对于他梦想的破灭,他没有表现出任何的怨恨。他说话温和,经常出钱请人照看孩子,这样我就能去他租的房子做客。他是一个理想的求婚者、一个温柔的情人,我体会到了绝对的安全和安心。

他温柔地照料着我,几个月后的一天晚上,他到我工作的地方来接我,说要带我去半月湾。

他在悬崖上停下车,透过窗,我看见泛起涟漪的水面上,银色的月光。

我下了车,他说“过来”时,我立刻走了过去。

他说:“你有了另一个男人,你对我说谎。”我开始笑。他打我的时候,我一直在笑。在我能呼吸之前,他用两只拳头打我的脸,我摔倒之前真的眼冒金星。

当我苏醒过来时,他脱去了我大部分的衣服,把我靠在一块露出地表的岩石上。他手里握着一大块木板条,正在哭。

“我对你这么好,你这个令人厌恶、谎话连篇、卑贱下等的婊子。”我试图走向他,但我的腿没法支撑我。他转到我后面,然后用木板打我的后脑勺。我晕了过去,但每次我苏醒过来,都看见他继续在哭。他不断打我,我不断昏厥。

后面几个小时发生的事,我必须依靠传闻来还原。

马克把我放在车的后座上,开车去旧金山的美籍非裔区。他把车停在贝蒂·露鸡肉快餐店的前面,叫来了一些闲逛的人,把我示众。

“这就是你对一个撒谎婆娘做的。”

他们认出了我,返回餐厅,告诉贝蒂·露女士,马克把薇薇安的女儿弄在他车后座上,她看上去死了。

贝蒂·露小姐和我妈妈是闺蜜,她给我妈妈打了电话。

没有人知道他住在哪里,在哪里工作,甚至没人知道他的姓。

因为我妈妈有撞球台和赌博俱乐部,贝蒂·露也有警方的门路,她们期望能很快找到马克。

妈妈和旧金山的头牌担保人关系很近,所以她给他打电话。博伊德·普西纳利的档案里没有马克或二指马克。

他向薇薇安许诺,他会继续搜索。

我醒过来,发现自己在一张床上,浑身疼痛。呼吸、尝试说话都会痛,马克说,那是因为我断了肋骨,我的嘴唇被我的牙齿戳伤了。

他开始痛哭,说他爱我。他拿出一把双刃的剃刀,放在他的喉咙上。

“我不配活着,我要自杀。”

我没法说话去阻止他,他快速把剃刀搁在我的喉咙上。

“我不能把你留在这儿,让别的黑鬼拥有你。”无法说话,呼吸疼痛。

突然,他改变了主意。

“你三天没吃东西了,我给你带来了果汁。你喜欢菠萝汁还是橙汁?只要点点头。”

我不知道该做什么。什么可以把他打发走?

“我去街角边的商店给你买点果汁。很抱歉,我伤害了你。等我回来,我会看护你恢复健康,彻底痊愈,我发誓。”

我注视着他离开。

直到那时,我才意识到,我正在他的房间里,那是我经常来的地方。我知道他的房东住在同一楼层,我想如果我能引起她的主意,她会帮助我。我吸入所有我能吸入的空气,试着呼叫,但是发不出声音。试着坐起来,疼痛太剧烈了,我只试了一次。

我知道他放剃刀的地方,如果我拿得到,至少我能结束自己的生命,以防他得以幸灾乐祸地杀了我。

我开始祷告。

我时断时续地祷告,时而有意识,时而不清醒。那时,我听见楼下大堂的呼叫,我听见了妈妈的声音。

“把门撞开,灭了那个混蛋。我的宝贝在里面。”木头发出吱嘎声,然后裂了。门退到一边,我娇小的母亲穿过入口走进来。她看到我,昏倒过去。后来,她告诉我,这是她一辈子唯一一次昏倒。

看见我的脸肿得两倍大,我的牙齿嵌入我的嘴唇,她无法接受,于是,她摔倒下去。三个大个子男人跟着她走进房间,两个搀扶起她,她在他们的臂弯里东倒西歪地苏醒过来。他们把她放在我的床上。

“宝贝,宝贝,我太抱歉了。”每一次,她抚摸我,我都畏惧。“叫一辆救护车,我要杀了那个杂种。我很抱歉。”

她像所有的母亲一样感到内疚,当她们的孩子发生可怕的事情时,她们责备她们自己。

我不能说话,甚至不能碰她,但是我从来没有像在那个时刻、在那间令人窒息的恶臭房间里那样爱她。

她拍拍我的脸,摸摸我的胳膊。

“宝贝,有人的祷告被回应了。没有人知道如何找到马克,即使博伊德·普西纳利也不知道。但是马克去了一家夫妻杂货店买果汁,有两个孩子抢了一辆烟草商的卡车。”她继续讲她的故事。

“一辆警车转到街角时,两个小男孩把香烟的硬纸盒扔进了马克的车里。他正要上车时,警车抓住了他。他大叫清白,警察不相信,所以把他带到拘留所。他打了一通电话,打给博伊德,博伊德接了电话。”

马克说:“我的名字叫马克·琼斯,我住在橡树街。现在我身无分文,但是我的房东太太看管着我的很多钱。如果你给她打电话,她会过来,无论你要价多少,她会带来。”

博伊德问:“你的绰号叫什么?”

马克说:“我叫二指马克。”

博伊德挂断电话,致电我母亲,给了她马克的住址。他问她会不会报警,她说:“不,我会给我的桌球房打电话,带上几条粗汉,然后去要回我的女儿。”

她说,当她赶到马克的住处时,他的房东太太说,她不认识什么马克,反正他好几天没在家了。妈妈说,也许是吧,但是她在找她的女儿,她就在那幢房子里,在马克的房间里。妈妈问哪一间是马克的房间。房东说,他把门锁住了。我母亲说:“它今天会被打开。”房东太太威胁要报警,我母亲说:“你可以去报警,你也可以去报丧。”

这个女人指出马克的房间时,我母亲对她的助手说:“把门撞开,灭了那个混蛋。”

在医院的房间里,我想到那两个把偷来的烟盒扔进一个陌生人车里的小罪犯。

当他被逮捕时,他打电话给博伊德·普西纳利,博伊德打电话给我母亲,我母亲从她的桌球房聚集了三个最勇敢的男人。

我被困的那间屋子的门被他们冲破,我得救了。这件事情是一个插曲、巧合、意外,还是祈祷得到了回应?

我相信,我的祷告被回应了。

我在妈妈的房子里康复。“喇叭”在萨塔街酒吧调酒。妈妈说:“他刚打电话给我,马克在那儿醉倒了。拿着这玩意儿。”她把她的0.38英寸手枪给了我,我接过它。

“从酒吧穿过大街,去C凯恩德酒店,在大堂打电话给马克。‘喇叭’说,他能让马克在那儿待至少一小时。打电话给马克,用南方口音,说你前几个晚上见过他,你在C凯恩德酒店,想要再见他。等他走出来,你就从酒店大堂出来,走到街角,向他开枪,杀了这个杂种。我保证,以后你不会有机会了。他想要杀了你,开枪杀了他。”

我在C凯恩德酒店大堂打电话,马克没有认出我的声音,他调情说:“你叫什么名字?”

我说:“伯妮斯。我在大堂,过来吧。”

他笑着说:“马上。”

过了一会儿,他走到街角,开始过马路。

我握着枪走出大堂,我先看到他,他再看到我。我有足够的时间开枪,但是我不想这么做。他在街上走了几步,然后看见了我。手枪在我手里。

“玛雅,求你不要杀我。上帝,请不要。对不起,我爱你。”

我对他没有同情,感到恶心。我说:“回酒吧去,马克,去洗手间,继续走,我不会杀你。”

他转身,跑了。

母亲摇头:“你这点不像我,像你的亨德森奶奶。我会当街像杀条狗一样杀了他。你是个甜心,你是个比我好的女人。”

她把我裹在她的胳膊里:“你再也不用担心他了,我把消息放到大街上了。他知道如果他再踏上旧金山的街道,他的小命就是我的了。我不会犹豫。”

###

我的两份工作只够付我的账单。我早上五点在小餐室当煎炸厨师,直到十一点。第二份工作在科里奥尔餐馆,从下午四点一直到九点。

两份工作之间的几小时午后时光,我会把盖尔从学校接出来,带他去看专科医生,医生给我一张不会引起他过敏的食物购置单。盖尔对番茄、面包、牛奶、玉米和绿色蔬菜过敏。我们从专科医生那里离开之后,会在梅尔罗斯音像店停留,他会听儿童唱片,我会在蓝调和比波普一侧。我们每人选一个小隔间,听我们选的音乐。大约一小时之后,我们选好唱片,我付钱,然后回家。我的时间只够看着他安全到家,然后不得不去科里奥尔厨房报到上晚班。

一天早上,在专科医生的办公室,我捡起一本华而不实的女性杂志,开始读一篇文章,题目是“你的孩子是真的过敏,还是她没有得到你足够的关注”。

在我读完这篇文章之前,盖尔被确诊为过敏症。我问前台,能否取走这本杂志,下一次约见时我会把它带回来。她说可以,我把杂志放进我的包里,直到我晚班结束才读。我坐在厨房的桌子边,接着读完这篇文章。它激怒了我。我正要把杂志扔进垃圾桶,这时妈妈打来电话,我应答得很无理。

她问:“怎么了?”

我说:“白人女人让我恶心。”

妈妈问:“她们对你做了什么?”

“不只是对我,只是她们认为她们知道一切。”

妈妈说:“我在去你那儿的路上,请在杯子里放点冰,我会带上自己的苏格兰威士忌。”

我洗了脸,梳了头发,杯子里放好冰,这时,她摁响了门铃。

她进门时,我已经准备好等她说:“坐下,我有话要说。”

她要求看我读的文章,我把杂志给了她,给自己倒了一杯酒。她读完之后,笑着说:“是什么让你这么生气?”

我说:“一身白皮肤的白人女人,稍微有点钱,有人给她们付账单,认为每个人都像她们一样。我不得不做两份工,刚刚收支平衡,我已经尽我所能了。”

妈妈说:“坐下,我有话要说。”

我一直期待着这一刻,坐了下来。

她说:“我知道你太骄傲,所以不会借钱,你永远不会乞求,但事实上,你有一个身体不好的孩子,有一个爱你的母亲。我不想借给你什么钱,但是我真的想对你的未来投资1000美元。这不是借贷,也不是礼物,这是一项投资。我不期望你三个月后开始给我回报,我希望你能够花更多的时间陪你的儿子。你必须另找一份酬劳不错的工作,因为我要收5%的利息。我知道你很讲公平,你也知道我很强硬。让我们忘记白人女人,只想我们自己。”

我感谢了她的提议。第二天上午,当我辞去煎炸工作时,第二家餐厅的老板也给了我辞退的通知。

突然,我有了一大笔妈妈投资的钱,没有工作。每天早上,我带着盖尔悠闲地走去学校,而不是匆匆忙忙地扔下他。他的欢乐有感染力,我发现我自己在咯咯地笑。

他跳跃,舞蹈,抓着我的手,再分开,跑去街角,然后再回来。他的欢呼几乎让我流泪。

午饭时我去接他,他坚持让我绝对不能走在人行道的裂缝处。事实上,当他跳起时,我也不得不跳,我照做了。看着我跳,他咯咯直乐,他的欢喜逗乐了我,我跳了一次又一次。

两个星期后,曾经让他痒得皮肤抓出血的过敏症停止恶化。四个星期后,过敏的伤处愈合了。财富向我展开微笑,我决定再帮它一把。

我向梅尔罗斯唱片店申请了一份工作,被录用了。新工作可以支付我可观的薪水。

我妈妈说,她的朋友告诉她,有一次看见我和儿子在马路上欢跳,我玩得像个孩子。她说:“不,她不是在玩,她在做一个好妈妈。”

《妈妈和我和妈妈》,【美】玛雅·安吉洛/著 陈瑜/译,上海三联书店2018年4月版。