我本不愿意多谈名人,即便是早年有过亲密交往的朋友。

哪怕涉嫌傍名人拉大旗,都是令人害羞且难堪的事。

经不住媒体人和年轻朋友的再三邀约,要我谈一谈与陈丹青的故事,情不得已,终于打开记忆的闸门。

作为一个亲历者,我的讲述也许可以作为个人大事记或地方志史料补遗。

▲2015年与陈丹青在木心美术馆

初识陈丹青

结识陈丹青,是我一生的幸运。

因了父亲的缘,我在家中第一次见到登门造访的陈丹青,是在上世纪1975年的春天。大高个,身材俊朗,长发零乱,喇叭裤,目光清澈,浑身透着英气。他从大背的黄书包里,取出三四本出版的小人书,我眼前一亮,迫不及待地翻看起来。

我父亲是南下军干,一生正直,光明磊落,尤喜欢好学发奋进取的青年。父亲让座泡茶并与之交谈,我侧立一旁倾听。话毕,父亲介绍我认识丹青,握手,客气,亲和感油生。

我们五零后生人,成长在狂热的英雄模拜年代,在填鸭式教化中人人被脑洗激励。雷锋王杰欧阳海,榜样是无穷力量的精神洗礼,钢铁是怎样炼成的,无一不是理想主义的献祭。在大革文化命的年代里的个人已经不是个已化的个人,而是一个个教科书式的集体主义的道具,被要求成毫不利己专门利人的个人。所以,那时候不叫个人崇拜,叫英雄崇拜,(与文革的偶像崇拜不是一回事,后者更具政治煽动性和意识形态目的,不在本文叙述范围)。

自此,我便仰望星空一样怀着崇拜和向往开始关注陈丹青的动向,并认真地称呼陈老师,一有空便屁颠屁颠地跟随其左右乱转。

后来,我大致知道一些陈丹青从赣南迁到江浦石桥公社的情况。

其实陈丹青出名很早,他在江西宁都插队农村期间,就经常被抽调省里搞创作,那时已有多幅油画作品入选省、全军和全国美展,蜚声华东六省一市美术界。1974——1975年期间,丹青被邀请到南京艺术学院给学生讲课,惹得美术系老先生的教室学生跑光了,妒恨的直跺脚。黄瓜园内外挤满了丹青的粉丝,青年学生奔走相告,只为一睹丹青的油画风采,和他干净利落的授课,甚至据说男女生之间还争风弄出一点故事来。中青年教师中陈德曦、江小竽及黄素宁、王孟奇等常携友人众,隔三差五地骑自行车到江浦文化馆来拜访陈丹青,谈天说地,气氛真诚而热烈。

▲1976版长篇小说《青石堡》,陈丹青插图

陈丹青在江浦的故事

1975年下半年,丹青虽然工作关系落实在县文化馆美术组上班了,但常被借调省里搞创作,在文化馆时间并不多,但凡在的时候,都是埋头画画,没见他闲过,除了接待来访者。

文化馆美术组组长杨飙老师,南师大美术系科班毕业,热情谦和,平易近人,给予丹青不少业务上的方便照顾,因其长相宽厚又是一脸络腮胡,所以被丹青尊称为杨老,就这样一直喊到现在,其实那会他才三十岁。馆员吴荣发老师,南京“五中八八”知青,耿介之人,有点憨,重义气,是丹青在馆里的好朋友。

江浦地方小,风土人情淳朴,学风文风和那时的全国大多数小县城差不多,虽闭塞但尚清正。有两位与丹青往来甚密的布衣文人值得一说。

齐昆(枝三)先生,江浦县中学语文老师,兼授美术。文人气质十足,举止儒雅,谈吐劲节,有魏晋士人貌相,文革前南京师范大学中文系高材生。他是丹青浪迹江浦时颇为敬重的师长之一。他们谈论艺术与审美历史与人文等诸多话题,非常私人化的表述我有时不大听懂。比如有一次,在观看丹青的裸女速写时,齐老师对丹青说:艺术就是性,然后作了一番阐述。性,第一次被公开谈论,18岁的我吓得不轻,紧张的要命。

丹青是个极其健谈的人,思路敏捷,语言凝练,表达准确,知识面开阔,而且温文尔雅,人见人喜欢(当然,邪起来也绝对流氓,凌厉逼人,见到不仁不义之事爱打抱不平,有例不举罢了)。

他与人交谈目光炯炯,直视对方,眸子里透出摄人心魄的真诚与犀利,让你不得不肃然起敬。

1976年冬天,丹青专门为齐昆先生画幅油画头像,齐老头戴旧毡帽,青布中式棉衣,神情超迈而含蓄的样子。

还有一位崔可涛先生,江浦县扬剧团舞美师,留民国式分头,着粗布长衫,仪表堂堂,性情倔犟,活脱脱一尊三十年代左翼知识分子的屏幕形象——是那种不厌其看的冷峻型男人。崔老饱读诗书,尤对中国书法及中国文人画研究较深,是丹青座上客,茶中友,画中人。(丹青连环画组画《周恩来在天津》里,坐牢的一拨爱国人士中,有个人物形象就是可涛先生的原型)。

丹青曾为崔老画过一幅小尺幅(约大8开)大半身布面油画,深色调,泰然伫立,像极了《红岩》上的许云峰。这幅油画我曾借来三年,挂在画室里天天看,临摹两遍,爱不释手。

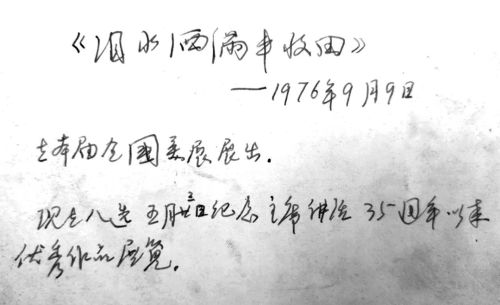

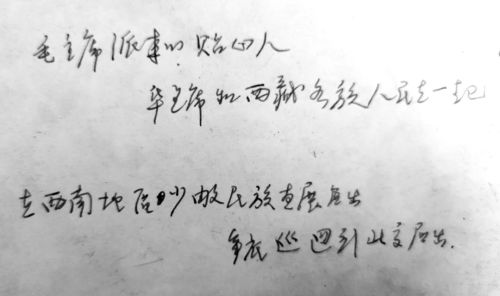

▲陈丹青作油画,并自注图片说明

丹青画速写

陈丹青画速写绝对是个快枪手,是那种说时迟那时快的快,举手投足间下笔如神,栩栩如生,即便放在今天看,也是一流的大师级水平。我陪同他四次外出写生,那种刹那间的动态速写实在让人折服不已。

一次在江浦五里墩(行刑场),那时法院枪毙人是公开的,现场人山人海,围观者人头攒动,男女老少均被丹青尽收笔底。夏天气候炎热,丹青赤膊,穿一条平角短裤,头戴一顶破草帽,骑一辆旧自行车,混在人群中不起眼地穿行,忘乎所以地埋头画了一大堆速写。第二次在江浦露天灯光球场,观看八一男篮与江苏男篮比赛,赛毕一本速写也画完。第三次是在江浦电影院上演京剧《十五贯》,丹青在舞台一侧画速写,剧中人物惟妙惟肖,神采飞扬尽显纸上。

丹青画油画人物写生

我注意过丹青油画调色板上的颜料品类和排序,以深褐色调为主,自左至右:象牙黑、深蓝、钴蓝、孔雀蓝、群青、熟褐、中绿、土红、土黄、中黄、柠檬黄、钛白。他画的写生人物,多选择沉厚型乡土男女人等,生产队老社员质朴的泥土气息更惹他喜欢。1977年春夏之际,我曾引丹青到我插队的同心大队东圩生产队画了一天。找来村里二三老农民和一妇女做模特,丹青画了两幅油画,中午饭间隙又画了一批人物动态速写,我跟在他身边真是一天天长见识,也心摹手追地画起速写来。我1984年冬天只身赴山东沂蒙老家,画了一批二十多幅油画人物写生和速写,就是学的丹青老师的写生方法,收益良多。

画油画人物写生,找模特儿是件麻烦事,我自告奋勇到处找人。我找到老同学在银行工作的方海翔,一笔正楷的国字脸型,质感厚实,领到丹青面前,甚好。画了两个小时,一幅精准的人物肖像画完成了。后来这件作品连同给齐老的写生像,都成为报考央美研究生班的上交作品。2014年在江苏省美术馆,丹青郑重地把这件作品赠送给了齐昆先生,算是功德圆满。

在江浦农村期间,丹青还为当地农民、知青画过不少人情画,大多应酬。记忆中精妙的人物写生肖像画有:为杨飙老师画油画一幅;为吴荣发老师画油画一幅;为齐老、崔老各画一幅。为洪佩奇、姚孝银等画素描速写多幅。

▲陈丹青作油画,并自注图片说明

丹青为江浦画巨幅户外宣传画

1977年某日,江浦西门十字路口北边,一座韩家老宅屋山头,黑瓦白墙,约7、8米高,近10米长,搭上井字跳板,陈丹青画“英明领袖华主席与全国各族人民在一起”(大标题)巨幅宣传画,那种大场景大气派的户外画以后再也见不到了。站在高处人与墙面只有一只胳膊抻直的距离,而且站在跳板上行动不便。光是华国锋的大头像就占了约4平方米,周围还要画一大群各族人民载歌载舞的欢乐形象。无论从造型构图动态色彩还是气场氛围,那幅手绘巨制都是史无前例的。杨、吴二位老师在跳板上下忙着填色补笔,我在地上打下手帮闲。可惜的是当时没有留下任何影像资料,甚至连工作照片都没有拍。好像此画寿命也不长,次年三中全会之后便被拆除了。(不知江浦地方志或档案馆是否存有当年的宣传图片)。

画展照看 检查照写

1977年初春某日,“罗马尼亚油画展”在上海展出,当时看不到前苏联特别是俄罗斯“巡回画展画派”的原作,但其现实主义流派性画风,影响整个东欧地区,特别是罗马尼亚包括柯·巴巴等一批杰出的油画家作品,一直令人神往。丹青立即悄然赴沪观展。此事传到县文教局,当权的某局长拍桌子怒道,这还得了,擅自旷工,叫他写检查,不许报销路费。一日我去文化馆,看见丹青正在伏案写检查,便好奇地发问,丹青笑答:展览照看,检查照写,还得认真写——可见,丹青那个时候就活的通透,坚决。

▲陈丹青寄赠央美油画人体像照片 1980年画

得丹青老师亲授指导

1976年7月,我被县文化馆抽调上来,参加馆里组织的美术创作培训班。当时同班有在江浦插队的知青魏莉、孙晓云、汤恩国、薛卫等十多人,一次丹青从外地写生回来,特地到班上看望我们,并一一点评我们的作品,说到细致处还动手修改。记得孙晓云当时画国画人物画,有点方增先写意人物味道。那场景至今仍然记忆犹新。

我十八九岁时皮肤白晰,显文弱单薄,丹青笑称我是“小文人”,不是油画人物写生的理想对象。有一晚,丹青专门用当时流行的8开微黄粉画纸,速写黑钢笔,为我画了一张全身素描,花去40分钟。记得是1976年冬天,我戴顶旧军帽,穿的棉实工作服显得厚重些。只可惜几十年来东奔西颠生活流离,也不知后来借给谁拿去临摹不还了,画作早已遗失,实在抱憾不已。

1978年年末某日下午,丹青赴央美报到后,兴致勃勃从北京回到南京,下了车直接从车站来到我家,告诉我们已被录取报到的喜讯,我们全家为他欢呼跳跃,那个场面真是感动。丹青掏出一包带过滤嘴的“大前门”递根过来,脸上洋溢出难以克制的得意与兴奋。

他仔细逐个地看了我钉在墙上的画,又翻看我画的一批素描人物头像、石膏像、动态速写及色彩静物画等。丹青从绘画技法到对象表现方法,给予了重点的讲授辅导,嘱咐多临摹伦勃朗、米勒的作品,不要把精力花在抠石膏上,那是害死人的没用的套路,要多画速写等等。老师的教导即便说的再多,重要的话其实就那么几句,你能领会多少,便是你的出息,这是我后来总结的心得体会。

丹青骨子里特立独行,桀骜不驯,同时又特重感情,言谈深刻细腻,娓娓道来时静谧如水,犀利处锋芒逼人。待人接物分寸拿捏到位,在当时南京地区就已是明星级帅哥。他在赴京读研的两年期间,每月工资仍由县文化馆发,他一有空时回南京就是首先到馆里,围一批馆员朋友谈笑风生,就是一个大家庭同志加兄弟的感觉。馆里几位老大姐级老师,经常嘘寒问暖,送东送西以补他生活之缺,回想起来真是亲切融融。1982年赴美国后,每到圣诞节,丹青必寄贺年卡一帧,抬头格式一律是:杨老、齐老、崔老、荣发兄,鞠慧弟。

丹青在文化馆生活极其简陋,伙食很差,但他的桌上散放着听装麦乳精和蜂蜜饼干等食物,在当时是很拽的了。我特别留意他平时看什么书,有一次在他枕头下,发现《约翰·克利斯朵夫》,我也照此买了一套四卷本回去啃,个人英雄主义的奋斗经历在那个精神匮乏的年代,是多么高级的滋补啊。后来我们在江苏美术馆重逢时聊起这事,丹青认真地说,我们都被罗兰骗了。

丹青离开江浦前,特意送了我几件礼物(由我挑选)以作纪念。记忆如下:

油画箱一具(调色板及颜料)

风衣式工作服一件

8开油画人物写生头像三幅(自制硬纸板材质)

小8开风景油画写生两幅

速写本一本,以及少量散页速写《钱商》插图手稿、个人作品照片、底片和个人照片等。

均已遗失。

▲陈丹青写生 1979年老山自卫反击战解放军战士

丹青离开文化馆前夜最后一幅画

在被一再恳求下,丹青用8开铅画纸,为当时图书馆馆长夫人和女儿,画了一张半身素描,从晚上十点画到十一点钟,像照相馆的摆拍合影,边画边聊,离情依依不舍。

将近五十年的情结萦绕,一直挥之不去。可以感慨的是,一个人在年轻的时候,一定要有自己崇拜的人,要有蒙养之师,他的点拨、帮助可能几句话,就会影响你的一生。无论从哪方面谈起,陈丹青都是我最初的良师益友,尽管他戏称我们为“江湖兄弟”。

写回忆文章是吃力不讨好的事,我困惑于文辞枯槁,只能平铺直叙,把一个如酒般醇酽的人事文采风流,写得平淡如水无奇。好在史海钩沉,点滴浪花亦以为珍,善读者不会吹毛求疵,叙述即使不够充分,也总能给历史留下些许记忆——可谓不以文胜,而以质取吧。

年久健忘必有疏漏,也属无奈。倘若文章中有与史实相悖,或是不恰当的评价,敬请各位看官指谬。有些敏感事件及话题,恕不追述。